|

|

|

|

|

|

||||||

|

Bernd Strauch | Heimatseiten Oberhessisch - Dialektwörterbuch |

Häi sein ech dehém: www.oberhessisch.com |

|

||||||||

|

|

|

|||||||||

|

||||||||||

|

|

||||||||||

|

Seite als PDF |

Vorherige Seite |

|

||||||||

|

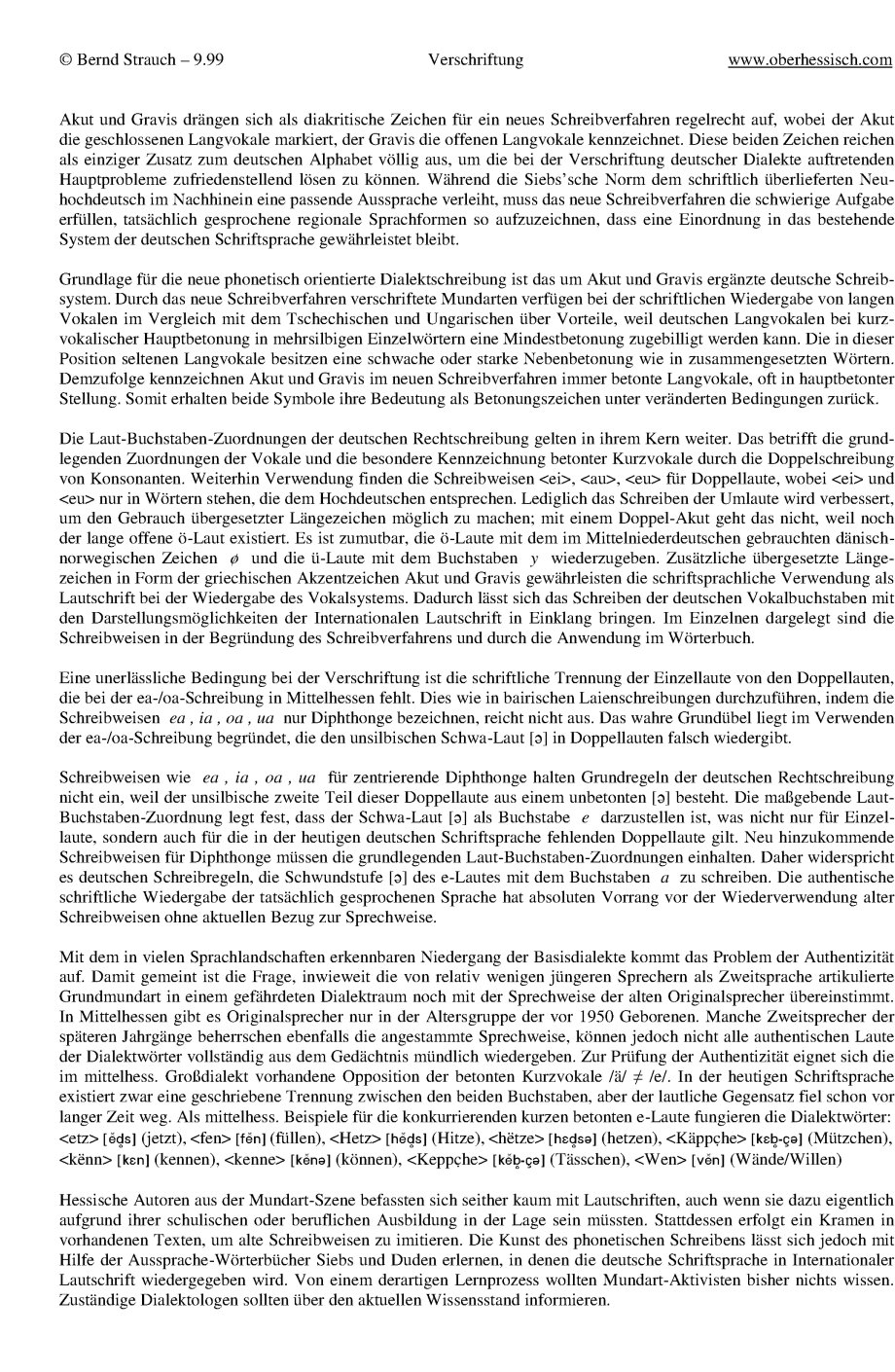

Verschriftung Wenn Heimatkundler in Altbayern und in Österreich an der alten Schreibung zentrierender Diphthonge mit Blick auf die dortigen lautlichen Besonderheiten festhalten wollen, sollen sie es tun. Für alle anderen deutschen Dialekte sind solche Schreibweisen ungeeignet. Im mittelhessischen Großdialekt lässt sich der unbetonte 2. Teil der zentrierenden Diphthonge aufgrund seiner Schwäche nur als Schwa-Laut identifizieren. Bekannte Interpreten der Volksmusik kennen nur den Schwa-Laut als 2. Teil zentrierender Diphthonge in bairischen Wörtern ihrer Lieder. Bei Einsilbern wie <gúed> (gut) und <Líed> (Lied) wird dies besonders deutlich hörbar, zumal der absolute Auslaut die geschlossene Silbe abschließt. Trotzdem findet beim deutschlandweiten Verbreiten beliebter alpenländischer Musik die alte Schreibweise für zentrierende Diphthonge des Bairischen Verwendung, obwohl diese Mundartschreibung den unsilbischen 2. Teil der Doppellaute falsch wiedergibt. Bairisch <kenna> soll sowohl "kennen" als auch "können" bedeuten. Hier stellt sich natürlich die Frage, inwieweit das entrundete /ö/ mit dem offenen e-Laut zusammenfiel. Die Opposition zwischen dem betonten offenen e-Laut und einem halboffenen besteht im gesamten mittelhess. Großdialekt. Im Gebiet des alten Dillkreises tritt der halboffene e-Laut nach wie vor auf, auch wenn er dort durch andere Minimalpaare nachzuweisen ist. Daher verwundert es, dass Heimatkundler in ihren Veranstaltungen den akustischen Gegensatz meistens übersehen. Mittelhess. Mundart-Aktivisten fordern: <Schwätzt mí Platt, íer Leu!> (Sprecht mehr Dialekt, ihr Leute!). Während der sog. Mundartwelle kamen schon solche Forderungen auf, die sich vor allem an andere richten, weil die eigenen Kinder oft keine Mundart mehr sprechen. Alle Bemühungen der letzten 3 Jahrzehnte reichten nicht aus, um den Niedergang hess. Basisdialekte aufzuhalten. Laienschreibungen ohne Definition der Laute sind als Mittel zur Dokumentation alter Dialekte ungeeignet und spiegeln bloß die Fähigkeiten der Schreiber wider. Heimatkundler und Brauchtumspfleger betrachten die alten Laienschreibungen als Orthografie der Mundarten, wie sie gelegentlich zum Ausdruck bringen. Bei dem im frühen 19. Jahrhundert aufgekommenen Mundart-Kode, der regional unterschiedlich angewendet wird, kann von "regionaler Rechtschreibung" nicht die Rede sein, da der phonetische und orthografische Zusammenhang mit der deutschen Schriftsprache fehlt. Authentizitätsprobleme haben alle vom Aussterben bedrohten Dialekte. Relativ wenige Zweitsprecher nutzen die oberflächlichen Laienschreibungen bei ihren persönlichen Mundart-Aktivitäten auch als Nachschlagewerk. Basisdialekte mit komplexem Vokalsystem, die nur über symbolhafte Aufzeichnungen verfügen, können durch die Verwendung solchen Materials eine verwässerte Aussprache bekommen. Junge Zweitsprecher lesen die vorhandenen Mundartschreibungen wie geschriebene Laute der deutschen Schriftsprache. Bereits in den Achtzigerjahren meinten Dialektologen, dass die Basisdialekte in Hessen nicht zu retten seien. Neuartige lautschriftliche Gebrauchswörterbücher für die Basisdialekte entstanden nicht. Stattdessen verlagerte sich die Dialektforschung auf die einfachere Umgangssprache. Deren Abweichungen von der Schriftsprache sind heute das erklärte Ziel der Dialektologen. Als "Regiolekte" gelten nicht die Basisdialekte, sondern die regionalen Versionen der deutschen Standardsprache, die zum Forschungsgegenstand wurden. Bemühungen zur Erhaltung regionalisierter Basisdialekte fehlen im Forschungsprogramm. Daran ändern auch einzelne stichprobenartig durchgeführte kleinräumlich begrenzte Projekte nichts. Dokumentiert wird der Ist-Zustand, der beim Erfassen vor Ort existiert. Folglich gelangt der sichtbare Niedergang hessischer Basisdialekte in die Dokumentation, während die alten authentischen Sprechweisen der Landbevölkerung ohne exakte Aufzeichnung verlorengehen. |

|||||||||

|

|

||||||||||

|

Vorherige Seite |

Startseite |

|

||||||||

|

Impressum | Datenschutzerklärung | webdesign by csle |

www.oberhessisch.com weiterempfehlen |

|

||||||||